Мастер-планы выжженной земли: зачем на Севере круглые столы и федеральные советы, если нет настоящей стратегии?

Share

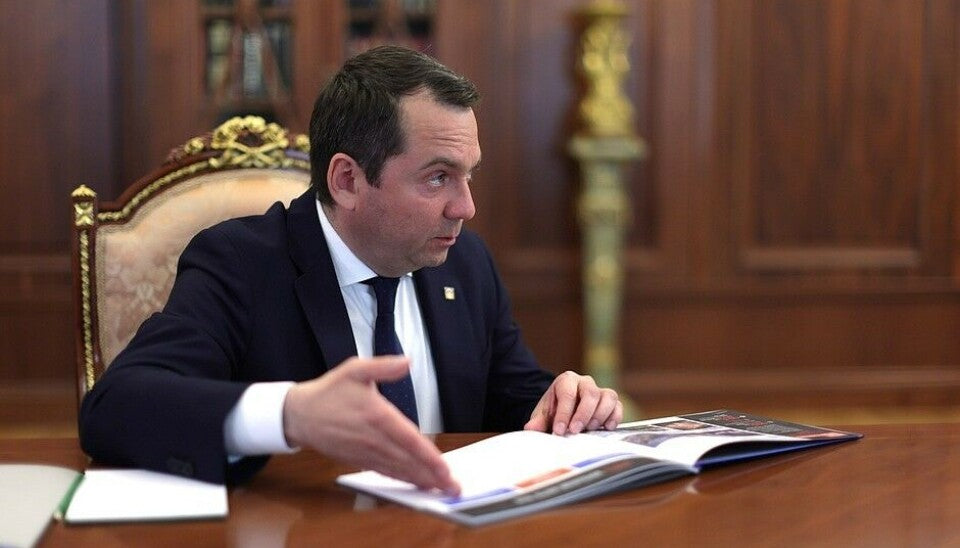

На днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, где снова заговорили о «мастер-планах», «причальной инфраструктуре» и промышленных парках. Всё это звучит как будто разумно и даже обнадёживающе. Но только если не задумываться над сутью происходящего: если для реализации элементарных решений необходимо участие депутатов Госдумы, круглые столы и утверждение инициатив на уровне федеральных бюрократических платформ — значит, что-то в самом механизме управления регионом глубоко сломано.

Раз за разом, начиная с так называемого Арктического форума, мы наблюдаем тревожную тенденцию: управление регионом всё больше передаётся в руки внешних игроков, зачастую не имеющих ни знания, ни связи с Мурманской областью. Те, кто сегодня определяет будущее Кольского полуострова, не живут здесь. Они не ведут хозяйство, не отправляют детей в местные школы, не стоят в очереди к местному терапевту, не ломают ноги на льду тротуаров Оленегорска.

Формулировки вроде «мастер-планы опорных населённых пунктов» звучат красиво на бумаге. Но реальность в том, что за этими планами стоят вовсе не люди, а сухие цифры инвестиционной доходности, за которыми нет ни культурной устойчивости, ни поддержки местного малого бизнеса, ни сохранения социальной среды. Увеличение ВРП на душу населения, о котором говорил губернатор, — очередная макроэкономическая фикция, не отражающая уровень жизни, здравоохранения или реальной занятости. Это абстрактная цифра, которая столь же хорошо работает на бумаге, как и пустующие «туристические кластеры», построенные с расчётом на транзитные круизы, но не на развитие локального сервиса.

Особое внимание следует уделить предложению о развитии «причальной инфраструктуры для круизных маршрутов». Это уже не первый случай, когда развитие туризма на Севере рассматривается не как процесс создания экосистемы локального участия, а как очередная возможность для внешних операторов захватить рынок. Примеры у нас есть. Туристический кластер в Териберке, формально продвигаемый как «история успеха», в реальности стал зоной вытеснения местного населения и скупки недвижимости столичными агентствами, которые монополизировали гостиничный бизнес, вытеснив небольшие хозяйства.

В Кировске, где в своё время планировалась диверсификация экономики за счёт «горнолыжного туризма», в итоге тоже наблюдалась концентрация ресурсов в руках приближённых структур, многие из которых аффилированы либо с московскими группами влияния, либо с региональными элитами, ориентированными не на развитие, а на извлечение сиюминутной выгоды. Аналогичная ситуация с туристическим бизнесом в районе Хибин и маршрутами вокруг Имандры: львиная доля доходов идёт не в муниципальные бюджеты, а уходит по цепочкам в Москву, оставляя местным жителям лишь уборку и низкооплачиваемую сезонную занятость.

Подобные случаи свидетельствуют о глубокой структурной проблеме: северные регионы в современной России по-прежнему не управляют своей судьбой. Вместо стратегии устойчивого развития — экспортные презентации, вместо создания локальной добавленной стоимости — внешние инвесторы с жёстким вертикальным контролем и слабыми социальными обязательствами.

Когда губернатор области выступает на федеральном круглом столе не как субъект, а как ходатай перед федеральными кураторами, прося одобрения и поддержки для вполне банальных шагов, вроде развития портовой инфраструктуры, это говорит не об эффективности, а об утрате самостоятельности. Настоящая автономия подразумевает способность реализовывать инициативы здесь и сейчас, с опорой на собственные ресурсы и в интересах локальных сообществ — а не с позволения центра.

Если взглянуть на происходящее через призму долгосрочного воздействия, становится ясно: такая модель «развития» ведёт не к подъёму, а к выжженному ландшафту, где после очередной «инвестиционной волны» остаются руины, истощённые ресурсы и обескровленные сообщества. Это — не мастер-планы, а мастер-классы по деколонизации в обратную сторону, где коренные территории используются в интересах метрополии, а роль губернатора превращается в функцию связующего звена между центром и рынком сбыта.

Развитие региона без участия в принятии решений самих локальных игроков — это путь к экономической пустоте. Всё больше решений принимается не на уровне муниципалитетов, не в партнёрстве с локальными НКО или экспертами, а на закрытых площадках в Москве, где региональные чиновники выполняют роль просителей, а не архитекторов будущего.

Отсюда и парадоксальная ситуация: власти говорят об инвестициях, а население — о вымирании. Согласно данным Росстата, с 2021 года наблюдается устойчивая миграционная убыль населения Мурманской области. Молодёжь уезжает, сёла пустеют, локальный бизнес умирает. И всё это на фоне рекордных вложений и грандиозных планов. Где же тогда этот успех, о котором рапортует Чибис?

Ответ лежит на поверхности: успех в деньгах для внешнего капитала, но не в судьбах жителей региона. Развитие инфраструктуры по логике федеральных органов направлено не на внутреннюю связанность региона, а на обеспечение транспортных и логистических нужд для вывоза полезных ископаемых и обслуживания промышленных объектов. То есть всё делается ради крупных корпораций, не имеющих привязки к местности, а не ради людей, которые здесь живут.

Что ещё тревожнее — мы всё чаще видим, как федеральные власти внедряют проекты с минимальной публичной дискуссией и полным игнорированием культурной специфики. Разработка мастер-планов «опорных поселений» вообще в ряде случаев осуществляется без полноценного участия местных жителей. Это не планирование, это проецирование чужого видения на территорию, где реальность намного сложнее и многослойнее.

Один из самых опасных эффектов такой политики — вымирание локальных производств. Как показывают исследования Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в регионах, где акцент сделан на сырьевом экспорте и крупных индустриальных объектах, наблюдается деградация локальной кооперации, рост зависимости от импорта и вытеснение малого и среднего бизнеса. В Мурманской области мы это наблюдаем в рыбной отрасли, где местные перерабатывающие предприятия закрываются, уступая место крупным холдингам, ориентированным на экспорт и оффшорные схемы.

Именно поэтому важен вопрос: кому выгодны все эти «форумы», «столы» и «мастер-планы»? Где в этой модели место для настоящей устойчивости, локальной экономики, социальной справедливости? Ответ пугающе очевиден: в нынешней архитектуре развития её просто нет.

Мы не против обсуждений и взаимодействия — но только в том случае, если оно основано на равенстве и уважении к местному голосу. Пока же создаётся ощущение, что Север — это территория, где можно строить, выкачивать, рисовать красивые презентации и ни за что не нести ответственности. А роль губернатора всё больше напоминает не координатора интересов региона, а лоббиста чужих стратегий, которому изредка дают поиграть в «инициативность», чтобы сохранить иллюзию местного самоуправления.

До тех пор, пока экономическая стратегия региона будет основываться на утверждённых сверху схемах и реализовываться без участия местных акторов, Север останется территорией временного пользования, а не устойчивого развития. А все круглые столы будут лишь антуражем — тонкой обёрткой, скрывающей глубокую пустоту политической субъектности и управленческого бессилия. Нам нужны не форумы — нам нужно право самим решать, как мы хотим жить. Иначе все «планы» в итоге окажутся просто списками разрушенных ожиданий.